Die globale Agenda 2030 auf lokaler Ebene

Die Agenda 2030

Die Agenda 2030 der Vereinten Nationen umfasst 17 Ziele und 169 Unterziele für eine sozial, ökologisch und wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals - SDGs). Sie bietet nicht nur Nationalstaaten, sondern auch Kommunen einen ganzheitlichen Orientierungsrahmen, um dem Strukturwandel, dem Klimawandel und sozialen Fragen auf lokaler Ebene zu begegnen.

Daten und Fakten sind eine wesentliche Voraussetzung für die effektive Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele. Das Dashboard ergänzt den alle zwei Jahre erscheinenden Bericht „Lebenswertes Stuttgart“. Es bietet mit einem Klick einen Überblick über die Entwicklung der im Bericht verwendeten SDG-Indikatoren in Stuttgart sowie Praxisbeispiele aus den Fachbereichen. Es ermöglicht auf anschauliche Weise ein umfassendes Monitoring der internationalen Nachhaltigkeitsziele und bietet Politik, Verwaltung sowie Bürgerinnen und Bürgern einen niedrigschwelligen Zugang zu Informationen über Entwicklungen und Zusammenhänge.

Der aktuelle Stand des Dashboards basiert auf der vierten SDG-Bestandsaufnahme 2025 „Lebenswertes Stuttgart“

*Zur Bestandsaufnahme 2025Global denken – lokal handeln: „Ein lebenswertes Stuttgart für Alle“*

SDG 1: Keine Armut

Relevante Themen für deutsche Kommunen sind unter anderem die Umsetzung von Sozialschutzmaßnahmen, die Sicherstellung einer breiten Versorgung von Armen und Schwachen, die Erhöhung der Widerstandsfähigkeit in prekären Situationen sowie auch die Mobilisierung von Ressourcen zur Beendigung von Armut in Ländern des Globalen Südens.

Folgende Unterziele des SDG 1 sind für deutsche Kommunen relevant und bereits durch Indikatoren abgedeckt:

1.2 Armut um mindestens die Hälfte reduzieren

Armutsgefährdungsquote (Angaben in Prozent)

Dieser Indikator beschreibt den Anteil der Haushalte, deren Einkommen weniger als 60 Prozent des Medians der Äquivalenzeinkommen der Haushalte in Stuttgart beträgt. Menschen, deren Einkommen unterhalb der 60-Prozent- Schwelle liegen, sind definitionsgemäß von relativer Armut betroffen. Für die Berechnung der Armutsgefährdungsquote werden die Angaben zu dessen Einkommen ins Verhältnis zur Haushaltsgröße gesetzt und nach dem Alter seiner Mitglieder gewichtet. Die Gewichtung erfolgt anhand einer Skala der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Diese Berechnungsmethode macht Haushaltseinkommen untereinander vergleichbar, wobei zu beachten ist, dass die Angaben zum Einkommen oft unvollständig sind, da kleinere oder unregelmäßige Anteile des Einkommens häufig nicht angegeben werden. Dadurch wird der Wert des Äquivalenzeinkommens unterschätzt. Auch die Einteilung des Einkommens in Einkommensklassen kann zu Unschärfe in den Ergebnissen führen, da eine Verschiebung der Klassengrenzen zu einer höheren oder niedrigeren Armutsgefährdungsquote führen kann.

Berechnung:

Anzahl Haushalte mit Einkommen < 60 % des Medians der Netto-Äquivalenzeinkommen in Stuttgart / Anzahl Privathaushalte insgesamt * 100

1.3 Sozialschutzsysteme und -maßnahmen für alle umsetzen

Bezug sozialer Mindestsicherungsleistungen (SGB II-/XII- Bezug)

Der Indikator wird berechnet als Anteil der Personen, die Leistungen nach SGB II und SGB XII oder Regelleistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, an der Einwohnerzahl. Mit der Berücksichtigung der Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz weicht die Berechnung von der ersten Bestandsaufnahme aus dem Jahr 2019 ab. Zudem weichen die Werte von der Bestandsaufnahme 2023 ab, da anstelle von Stichtagswerten nun Jahresdurchschnittswerte herangezogen wurden.

Berechnung:

Anzahl Leistungsbeziehende nach SGB II und SGB XII + Anzahl Regelleist. nach Asylbewerberleistungsgesetz / Einwohnerzahl * 100

Kinderarmut

Die Kinderarmut wird berechnet als Anteil der Summe der leistungsberechtigten Personen unter 15 Jahren mit Bezügen nach dem SGB II und der nicht-leistungsberechtigten Personen unter 15 Jahren in Bedarfsgemeinschaften mit Leistungsberechtigten nach SGB II an der Einwohnerschaft unter 15 Jahren.

Berechnung:

Anzahl Leistungsberechtigte mit Bezügen nach SGB II

unter 15 Jahren (Jahresdurchschnittswerte) + Anzahl nicht-leistungsberechtigter Personen unter 15 Jahren

in Bedarfsgemeinschaften mit Leistungsberechtigten

nach SGB II (Jahresdurchschnittswerte) / Einwohnerzahl (unter 15 Jahre) * 100

Armut von Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Die Armut von Jugendlichen und jungen Erwachsenen wird berechnet als Anteil der Summe von Leistungsberechtigten nach dem SGB II zwischen 15 und 17 Jahren und von nichtleistungsberechtigten Personen zwischen 15 und 17 Jahren in Bedarfsgemeinschaften mit Leistungsberechtigung nach SGB II an der Einwohnerzahl im Alter zwischen 15 und 17 Jahren.

Berechnung:

Anzahl Leistungsberechtigte nach SGB II zwischen 15 und 17 Jahren (Jahresdurchschnittswerte) + Anzahl nicht-leistungsberechtigter Personen zwischen 15 und 17 Jahren in Bedarfsgemeinschaften mit Leistungsberechtigten nach SGB II (Jahresdurchschnittswerte) / Einwohnerzahl (15–17 Jahre) * 100

Armut von Älteren

Die Armut von Älteren wird berechnet als Anteil der Leistungsbeziehenden nach SGB XII ab 65 Jahren an der Bevölkerung im Alter ab 65 Jahren.

Berechnung:

Anzahl Personen mit Leistungsbezügen nach SGB XII ab 65 Jahren (Jahresdurchschnittswerte) / Einwohnerzahl (ab 65 Jahre) * 100

Armut von Alleinerziehenden

Die Armut von Alleinerziehenden wird berechnet als Anteil der Leistungsbeziehenden nach SGB II an der Anzahl Alleinerziehender

Berechnung:

Anzahl Alleinerziehende mit Leistungsbezügen nach SGB II (Jahresdurchschnittswerte) / Anzahl Alleinerziehende * 100

1.4 Gleiche Rechte auf Eigentum, Grundversorgung, Technologie und wirtschaftliche Ressourcen

Wohnungslosigkeit (Angaben in Prozent)

Dieser Indikator wurde im Jahre 2023 eingeführt. Erhebungsgrundlage ist das Wohnungslosenberichterstattungsgesetz (WoBerichtsG). Berücksichtigt werden Personen, die aufgrund von Wohnungslosigkeit in Übernachtungsstellen, Notunterkünften, (teil-)stationären Einrichtungen oder anderen Angeboten der Wohnungslosenhilfe untergebracht sind. Der Anteil der untergebrachten Wohnungslosen ist mit der Gesamtheit der tatsächlich von Wohnungslosigkeit betroffenen Personen nicht gleichzusetzen. Grund hierfür ist, dass eine Erfassung aller auf der Straße lebenden oder in sogenannter verdeckter Wohnungslosigkeit lebenden Personen nicht möglich ist. Zudem werden im Rahmen der Wohnungslosenstatistik des Statistischen Bundesamts nur Personen erfasst, die aufgrund von Wohnungslosigkeit untergebracht sind. Nicht erfasst werden wohnungslose Personen, die aufgrund eines anderen Bedarfs in einem anderen Hilfesystem (z. B. der Eingliederungshilfe) untergebracht sind.

Berechnung:

Anzahl wohnungslos untergebrachte Personen / Einwohnerzahl * 100

SDG 2: Kein Hunger

Relevante Themen des SDG 2 für deutsche Kommunen sind insbesondere die Verbesserung der Ernährungssituation und die Nachhaltigkeit in der landwirtschaftlichen Produktion.

Folgende Unterziele des SDG 2 sind für deutsche Kommunen relevant und bereits durch Indikatoren abgedeckt:

2.2 Alle Formen der Fehlernährung beenden

Kinder mit Übergewicht (bei Einschulungsuntersuchung) (Angaben in Prozent)

Der Indikator bildet den Anteil der übergewichtigen Kinder bei der Einschulungsuntersuchung ab. Größe und Gewicht werden hier standardisiert erfasst und in den Body-Mass-Index umgerechnet. Zur Bestimmung von Übergewicht wird dann der BMI mit den alters- und geschlechtsspezifischen Werten einer Referenzbevölkerung verglichen. Der Indikator gibt den Anteil der Kinder an, deren Body-Mass-Index über einem Schwellenwert liegt. Dieser Schwellenwert wird bestimmt als der Wert, unter dem 90 Prozent aller Kinder desselben Geschlechts in der Altersgruppe in Deutschland liegen.

Berechnung:

Anzahl Kinder eines Einschulungsjahrgangs mit Übergewicht / Anzahl untersuchte Kinder eines Einschulungsjahrgangs insgesamt * 100

2.4 Nachhaltige Nahrungsmittelproduktion und resiliente landwirtschaftliche Methoden

Ökologische Landwirtschaft

Daten zur ökologischen Landwirtschaft werden im Rahmen der amtlichen Agrarstrukturerhebung ungefähr alle vier Jahre erhoben. Berücksichtigt werden Betriebe ab fünf Hektar Land oder mit Mindesterzeugungseinheiten, die zumindest Teile des Betriebs nach den Richtlinien der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 bewirtschaften.

Berechnung:

Fläche mit ökologischer landwirtschaftlicher Nutzung / Fläche mit landwirtschaftlicher Nutzung insgesamt * 100

Berechnung:

Anzahl ökologisch wirtschaftende Betriebe / Anzahl landwirtschaftliche Betriebe insgesamt * 100

Stickstoffüberschuss (Angaben in kg/ha)

Der Stickstoffüberschuss wird über Modellrechnungen ermittelt, in die der Düngemitteleinsatz, der Eintrag aus der Luft, Entnahmen durch Einträge in pflanzliche und tierische Marktprodukte sowie weitere Aspekte eingehen.

Berechnung:

Stickstoffüberschuss in Kilogramm / Landwirtschaftlich genutzte Fläche in Hektar * 100

SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen

Relevante Themen des SDG 3 für deutsche Kommunen sind insbesondere die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, die Förderung der psychischen Gesundheit und des Wohlergehens, der Prävention und Behandlung des Missbrauchs schädlicher Substanzen, des allgemeinen Zugangs zu medizinischer Versorgung und der Verringerung gesundheitlicher Belastungen aufgrund der Verschmutzung von Luft, Wasser und Boden.

Folgende Unterziele des SDG 3 sind für deutsche Kommunen relevant und bereits durch Indikatoren abgedeckt:

3.2 Beendigung aller vermeidbaren Todesfälle im Alter von unter 5 Jahren

Säuglingssterblichkei

Dargestellt ist die Anzahl der im ersten Lebensjahr gestorbenen Säuglinge je 1000 Lebendgeborene eines Kalenderjahres im 3-Jahres-Mittelwert. Die Säuglingssterblichkeit beinhaltet lebend geborene Kinder, die nachgeburtlich verstorben sind. Totgeborene Kinder sind darin nicht eingeschlossen. Aufgrund der geringen Fallzahlen werden Mittelwerte über drei Jahre gebildet. Die berichtete Jahreszahl bezieht sich immer auf das letzte Jahr des jeweiligen Dreijahreszeitraums (z. B. „2020“ umfasst die Daten des Dreijahreszeitraums 2018 bis 2020).

Berechnung:

Anzahl der Todesfälle von unter 1-jährigen / Anzahl aller Lebendgeborenen * 1000

3.3 Kampf gegen übertragbare Krankheiten

Impfschutz

Dieser Indikator wurde im Jahr 2025 eingeführt. Er bildet mit Blick auf den Impfschutz gegen Tetanus und Polio den prozentualen Anteil der Kinder bei der Einschulungsuntersuchung (ESU) ab, die nach Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) als grundimmunisiert gelten. Die ESU wird schuljahresweise durchgeführt. Die berichtete Jahreszahl bezieht sich immer auf das Jahr, in dem der Jahrgang eingeschult wird. Der Untersuchungszeitraum liegt dann immer in den beiden Jahren davor (z. B. „2023“ umfasst die Daten des Jahrgangs, der 2023 eingeschult und im Jahr 2021/2022 untersucht wurde). Der Indikator bildet hinsichtlich des Impfschutzes gegen Masern und Röteln ebenfalls den prozentualen Anteil der Kinder bei der ESU ab, die nach STIKO-Empfehlung als grundimmunisiert gelten. Kinder, die mindestens zwei Impfungen gegen Masern sowie gegen Röteln erhalten haben, gelten grundsätzlich als grundimmunisiert. In der Regel wird die Masern- und die Rötelnimpfung in einer Kombination mit der Mumpsimpfung als Dreifachimpfung verabreicht. Die Durchimpfungsrate Mumps ist jedes Jahr nahezu identisch mit der Durchimpfungsrate Röteln und wird aus diesem Grund hier nicht separat ausgewiesen. Die leicht höhere Durchimpfungsrate bei Masern im Vergleich zu Mumps und Röteln resultiert aus den vereinzelt durchgeführten Gaben von Einzelimpfstoffen gegen Masern. Auch hier beziehen sich die Angaben auf Kinder mit vorgelegten Impfdokumenten aus den Einschulungsuntersuchungen

Berechnung:

Anzahl grundimmunisierte Kinder je Krankheit

bei der Einschulungsuntersuchung / Anzahl Kinder bei der Einschulungsuntersuchung insgesamt * 1000

3.4 Frühsterblichkeit aufgrund von nichtübertragbaren Krankheiten senken und die psychische Gesundheit fördern

Quelle: Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Sport und Bewegung

Hier finden Sie Hilfe: Die TelefonSeelsorge ist 24 Stunden erreichbar unter: 0800 1110111

Quelle: Landeshauptstadt Stuttgart, Statistisches Amt

Kinder mit auffälligem Screening der Grobmotorik (bei Einschulungsuntersuchung)

Der Indikator bildet die Rate der Kinder mit einem auffälligen Screening der Grobmotorik (Dokumentation der Einschulungsuntersuchung) ab. Der grobmotorische Entwicklungsstand wird mit einer standardisierten Untersuchung (Einbeinhüpfen) erhoben und nach altersspezifischen Grenzwerten beurteilt. Da es sich bei der Untersuchung um ein Screening handelt, ist von einer gewissen Übererhebung auszugehen. Die Bezeichnung der Jahreszahl bezieht sich jeweils auf die Einschulungsjahre. Das bedeutet, dass das angegebene Jahr dem Jahr der Einschulung entspricht, während die Datenerhebung ungefähr 18 Monate vorher stattfand.

Berechnung:

Anzahl Kinder eines Einschulungsjahrgangs mit auffälligem Screening der Grobmotorik / Anzahl untersuchte Kinder eines Einschulungsjahrgangs insgesamt * 100

Organisationsgrad im Sport

Sport und Bewegung gehören zu den zentralen Faktoren der Gesundheitsförderung. Neben individueller Bewegung ist vor allem die Organisation in Sportvereinen Ausdruck sportlicher Betätigung. Das Amt für Sport- und Bewegung der Landeshauptstadt Stuttgart erhebt die Zahl der Mitglieder in Sportvereinen nach Lebensphase. Dabei werden elf verschiedene Lebensphasen unterschieden.

Berechnung:

Anzahl in Sportvereinen organisierte Personen je Lebensphase / Einwohnerzahl (je Lebensphase) * 100

Urbane Bewegungsräume

Der Indikator bezieht sich auf Flächen, die speziell für den Sport und Bewegung ausgestattet und allgemein zugänglich sind. Hierzu zählen beispielsweise Bolzplätze, Basketballplätze, Boulebahnen oder Tischtennisplatten. Diese werden in Bezug gesetzt zu der Einwohnerzahl.

Berechnung:

Allgemein zugängliche Sportflächen in Quadratmeter / Einwohnerzahl insgesamt * 100

Bewegungsförderung in Kitas

Über die regelmäßige Teilnahme und die Anmeldungen von Kitas bei den einzelnen Teilprojekten des Programms „Bewegt aufwachsen“ wird quantitativ erhoben, wie aktiv Kitas Bewegungsförderung umsetzen.

Berechnung:

Anzahl Bewegungspass-Kitas und Anzahl zertifizierte Fachkräfte für den Bewegungspass

Sterbefälle durch Suizid

Suizid ist eine der möglichen vorzeitigen Todesursachen. Ein Suizid ist meist die Folge starker psychischer Beeinträchtigung oder Störung, weshalb die Anzahl der Sterbefälle durch Suizid hier als Indikator herangezogen werden kann. Der vollzogene Suizid ist bei Männern und Frauen unterschiedlich ausgeprägt und deshalb geschlechtsspezifisch zu betrachten.

Berechnung:

Anzahl Suizide Männer bzw. Frauen / Einwohnerzahl * 100 000

Wahrnehmung von Einsamkeit

Der Indikator bezeichnet die gefühlte Einsamkeit der befragten Personen. Einsamkeit wird anhand des wissenschaftlich fundierten Fragenkatalogs von De Jong-Gierveld et al. (2006) gemessen, der aus sechs Fragen besteht.

Berechnung:

Anzahl an sich einsam fühlenden Menschen / Anzahl Befragte insgesamt * 100

3.6 Verringerung von Verkehrsunfällen und Todesfällen

Verunglückte im Verkehr

Der Indikator setzt die Anzahl der bei Verkehrsunfällen verletzten und getöteten Personen ins Verhältnis zur Bevölkerungszahl. Aufgrund der Verkehrsdichte in Städten und dem Zusammentreffen der unterschiedlichen Verkehrsteilnehmenden (mit dem Auto, dem Fahrrad, zu Fuß) ist die Verkehrssicherheit ein wichtiges Thema. Der Indikator Verunglückte im Verkehr bildet ab, wie erfolgreich Maßnahmen zur Verkehrssicherheit letztlich sind. Eine Unschärfe des Indikators besteht darin, dass die Anzahl der Verunglückten - strenggenommen - ins Verhältnis zur Anzahl der Verkehrsteilnehmenden gesetzt werden müsste. Denn insbesondere Einpendlerinnen und Einpendler in die Stadt tragen neben deren Einwohnerschaft zum städtischen Verkehr bei.

Berechnung:

Anzahl verletzte oder getötete Personen bei Verkehrsunfällen / Einwohnerzahl * 1000

3.8 Zugang zu grundlegenden Gesundheitsdiensten für alle

Zahngesundheit bei Kindern

Das Angebot für Kinder und Jugendliche in Kindertageseinrichtungen und Schulen erstreckt sich von der Untersuchung auf Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen, Erhebung des Zahnstatus, Zahnschmelzhärtung, Ernährungsberatung bis hin zur Mundhygiene. Eltern von Kleinkindern werden Sprechstunden „1x1 für Kinderzähne“ angeboten sowie Elterninformationsveranstaltungen und die Mitwirkung an zahlreichen öffentlichen Veranstaltungen. An den Grundschulen werden die Klassenstufen 1, 4 und die Grundschulförderklassen (GFK) untersucht, davon an neun Karies-Prophylaxe-Programmschulen die Klassenstufen 1 bis 4. Darüber hinaus werden an Gemeinschafts- und Werkrealschulen regelmäßig die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 6 sowie Internationale Vorbereitungsklassen untersucht. An Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZen) finden Untersuchungen in allen Klassenstufen statt. Es werden somit mehr Kinder mit und ohne Behandlungsbedarf erreicht und an die Zahnarztpraxen zur Behandlung oder Vorsorge verwiesen. Die berichteten Zahlen beziehen sich immer auf das jeweilige Schuljahr. Der Wert für 2024 steht also für das Schuljahr 2023/2024.

Berechnung:

Anzahl Kita-Kinder mit naturgesundem Gebiss bzw.

Schulkinder mit naturgesundem bleibendem Gebiss / Zahnärztlich untersuchte Kita- bzw.

Schulkinder insgesamt * 100

Vorzeitige Sterblichkeit

Der Gesundheitszustand beeinflusst maßgeblich die Lebensqualität der Menschen. Treten Todesfälle in einem Alter von unter 65 Jahren gehäuft auf, so können dies Anzeichen für massive Gesundheitsrisiken und Probleme im Gesundheitswesen sein. Mit der Messung der Sterblichkeit unter 65 Jahren werden also verbreitet vorhandene Gesundheitsrisiken abgebildet.

Berechnung:

Anzahl Todesfälle von Personen unter 65 Jahren / Einwohnerzahl * 1000

Ärztliche Versorgung

Der Indikator bildet die Arztdichte ab. Die ärztliche Versorgung ist Teil einer umfassenden Gesundheitsversorgung und damit ein wichtiger Teilaspekt des Unterziels. Allgemeinärztinnen und Ärzte sind hierbei bedeutsam für die Erstversorgung und die mögliche Überweisung zu spezialisierten Medizinerinnen und Mediziner. Gleichzeitig kann die Versorgung mit Allgemeinärztinnen und Ärzte auch ein Gradmesser für die Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems insgesamt sein. Lücken in der Abdeckung können grundsätzlich auf eine ungünstige Abdeckung mit Gesundheitsdienstleistungen insgesamt hinweisen.

Berechnung:

Anzahl Allgemeinärzte, praktische Ärzte, Ärzte ohne Gebiet / Einwohnerzahl * 100 000

Wohnungsnahe Grundversorgung – Distanz zur nächsten Hausarztpraxis

Der Indikator bezeichnet die einwohnergewichtete Luftliniendistanz zur nächsten Hausarztpraxis. Das gewählte Vorgehen bildet die tatsächliche Entfernung zur nächsten Hausarztpraxis nur näherungsweise ab. Mittelfristig wird eine Weiterentwicklung des Indikators unter Berücksichtigung tatsächlicher Fußwegedistanzen angestrebt.

Berechnung:

Bis zum Jahr 2021: Die Luftliniendistanz beschreibt die absolute,

reliefunabhängige Distanz von einer Einwohnerzelle (250 x 250

Meter) zur nächsten Zelle mit einer Hausarztpraxis, wie verortet

durch die Adresse aus der „Wer-zu-Wem“-Firmendatenbank.

Luftlinien überschreiten hierbei keine Gewässerbarrieren, wie

zum Beispiel Flüsse. Diese Luftliniendistanz wird gemäß dem

Anteil an der Gesamtbevölkerung des Kreises oder der kreisfreien

Stadt, als Summe aller Einwohnerzellen, gewichtet.

Einwohnerzellen basieren auf dem ATKIS-Basis-DLM250

(Siedlungsflächennutzungsdaten) samt Zensusdaten von 2011

und 2022.

Ab dem Jahr 2023: Die hier ermittelte Distanz beschreibt die

absolute, reliefunabhängige Distanz im 100 x 100-Meter-Raster

entlang dem OSM-Wegenetz von einer Einwohnerzelle

(Zensus 2022) zur nächsten Zelle mit einer Hausarztpraxis,

wie verortet durch die Adresse aus dem POI-Bund-Datensatz, auf Basis der infas360-Datenbank.

Plätze in Pflegeheimen

Die Bereitstellung von Plätzen in Pflegeheimen ist ein wesentlicher Aspekt der wohnortnahen Versorgung von älteren, pflegebedürftigen Menschen. Die Bedeutung ergibt sich einerseits aus der angemessenen Versorgung der Menschen selbst, die ein stationäres Pflegeangebot benötigen. Die Verfügbarkeit von Pflegeheimplätzen führt aber auch zu einer Entlastung von Familienangehörigen, die andernfalls die Pflege selbst übernehmen müssten – mit entsprechenden Konsequenzen für die Familiensituation und Arbeitsmöglichkeiten.

Berechnung:

Anzahl verfügbare Plätze in Pflegeheimen / Einwohnerzahl im Alter ab 65 Jahren * 1000

3.9 Verringerung von Krankheit und Tod durch Chemikalien und Verschmutzung

Quelle: Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Umweltschutz

Luftqualität

Die lufthygienischen Verhältnisse sind bedeutsam für das Wohlergehen und die langfristige Gesundheit der Bevölkerung. Sie sind in Stuttgart aufgrund der topografischen Situation der städtischen Kessellage seit Beginn der Besiedlung – auch im Zusammenhang mit der Stadtentwicklung – immer ein wichtiges Thema gewesen. Der gewählte Indikator greift auf zwei Grenzwerte zurück, deren Einhaltung in Stuttgart eine besondere Herausforderung darstellt. Es handelt sich um Vorsorgewerte, das heißt, eine andauernde Überschreitung der Grenzwerte macht gesundheitliche Auswirkungen auf den Menschen wahrscheinlicher. Es ist allerdings nicht ohne Weiteres möglich, konkrete Todesfälle oder Erkrankungen kausal auf Luftverschmutzung zurückzuführen. Die Luft in Stuttgart wird seit vielen Jahren – entsprechend der gesetzlichen Regelungen – rund um die Uhr überwacht. Dazu betreibt das Land Baden-Württemberg ein entsprechendes Messnetz.

Berechnung:

Jährliche mittlere Stickstoffdioxidbelastung:

zulässig 40 μg NO2 /m³

Jährliche Anzahl von Tagen mit einem Feinstaub-

Mittelwert von PM10 > 50μg/m³: zulässig 35 Tage

Lärmbelastung

Für die Lärmkartierung 2022 wurde erstmals ein EU-weit einheitliches Verfahren eingeführt, das die Berechnung und Erfassung von Lärmbetroffenen grundlegend verändert hat. Die Menschen, die ein Gebäude bewohnen, werden in dem neuen Verfahren nicht mehr gleichmäßig auf alle Fassaden verteilt, sondern nur noch den lautesten 50 Prozent der Fassaden zugeordnet. Dadurch erhöht sich die Zahl der Personen in den höheren Lärmpegelbereichen deutlich, obwohl die tatsächliche Lärmbelastung unverändert bleibt. Die neue Methode führt zu höheren gemeldeten Werten und wird zukünftig für alle EU-Berichte verwendet. Die Daten früherer Jahre sind damit nicht direkt vergleichbar.

Berechnung:

Anzahl Betroffene mit gewichteter 24-stündiger Straßenverkehrslärmbelastung über 65 dB(A) / Einwohnerzahl * 100

Anzahl Betroffene mit nächtlicher Straßenverkehrslärmbelastung über 55 dB(A) / Einwohnerzahl * 100

SDG 4: Hochwertige Bildung

Relevante Themen des SDG 4 sind für deutsche Kommunen insbesondere der Zugang zu hochwertiger Grund- und Sekundarschulbildung, zu frühkindlicher Bildung sowie zu fachlicher, beruflicher und tertiärer Bildung. Im Vordergrund steht, geschlechts- und milieuspezifische Unterschiede im Bildungsbereich zu verringern sowie einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung für alle zu ermöglichen. Darüber hinaus spielen die Förderung der Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) und der inklusiven Bildung eine wichtige Rolle.

Folgende Unterziele des SDG 4 sind für deutsche Kommunen relevant und bereits durch Indikatoren abgedeckt:

4.1 Kostenlose und hochwertige Grund- und Sekundarschulbildung

Übergang von der Grundschule

Die Übergangsquote von der Grundschule auf weiterführende Schulen gibt an, welcher Anteil der Grundschulkinder auf die verschiedenen weiterführenden Schularten wechselt. Dargestellt sind die Übergänge aus öffentlichen Grundschulen.

Berechnung:

Anzahl Übergänge auf jeweilige Schulart / Anzahl Grundschulkinder in der Abschlussklasse * 100

4.2 Gleichberechtigter Zugang zu einer hochwertigen Vorschulerziehung

Betreuungsquote von unter 3-Jährigen bzw. 3-6 Jährigen:

Der Indikator „Betreuungsquote“ bildet die tatsächliche Betreuung ab.

Berechnung:

Anzahl Kinder im Alter von unter 3 Jahren bzw. 3-6 Jahren in Tageseinrichtungen / Anzahl Kinder im Alter von unter 3 Jahren bzw. 3-6 Jahren * 100

Versorgungssquote von unter 3-Jährigen bzw. 3-6 Jährigen

Die Versorgungsquote mit Kindertagesbetreuung gibt den Anteil der statistisch verfügbaren Plätze für Kinder des entsprechenden Alters in Kindertageseinrichtungen inklusive der von Stuttgarter Kindern belegten Betriebsplätze an. Bei der Berechnung der Versorgungsquote wird dem Umstand Rechnung getragen, dass auch 6-jährige Kinder Kindertageseinrichtungen besuchen.

Berechnung:

Anzahl Plätze für unter 3-Jährige bzw. 3-6 Jährige / Anzahl Kinder im Alter von unter 3 Jahren bzw. 3-6 Jahren * 100

Kinder mit einer Sprachauffälligkeit:

Der Indikator beschreibt den Anteil der Kinder eines Einschulungsjahrgangs mit einem auffälligen Sprachscreening. Zur Einschätzung des Sprachentwicklungsstands wird das Heidelberger Auditive Screening in der Einschulungsuntersuchung (HASEScreening) verwendet. Dabei werden für die verschiedenen Altersgruppen entsprechende Grenzwerte angesetzt. Das HASE-Screening unterscheidet in sprachauffällige und sprachunauffällige Kinder.

Berechnung:

Anzahl Kinder mit einem auffälligen Sprachscreening nach HASE / Anzahl untersuchte Kinder eines Einschulungsjahrgangs insgesamt * 100

4.3 Gleichberechtigter Zugang zu erschwinglicher fachlicher, beruflicher und tertiärer Bildung

Schulabgänge nach Abschluss:

Der Indikator beschreibt die Anteile der Schulabgänge nach Abschluss an öffentlichen und privaten allgemeinbildenden Schulen inklusive des zweiten Bildungswegs.

Berechnung:

Anzahl Schulabgänge je Abschlussart/ Anzahl Schulabgänge insgesamt * 100

Studierende:

Der Indikator beschreibt die Anzahl der Studierenden an den Hochschulen in Stuttgart jeweils für das Wintersemester eines Jahres.

Berechnung:

Anzahl Studierende pro Wintersemester

4.4 Zahl der Personen mit arbeitsmarktrelevanten Qualifikationen erhöhen

Berufliche Qualifikationen:

Dieser Indikator beschreibt den Anteil bestimmter beruflicher Qualifikationen bei den 25- bis 65-Jährigen an derselben Altersgruppe mit Berufsabschluss. Aufgrund methodischer Änderungen im Mikrozensus ist die Vergleichbarkeit für die Berichtsjahre vor und nach 2020 leicht beeinträchtigt. Dies könnte eine Erklärung für das kurze Aussetzen der Trendentwicklung in den Zeitreihen sein. Allerdings können hierfür auch Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (mit-)verantwortlich sein, wegen der es auch für das Berichtsjahr 2020 keine Daten gibt.

Berechnung:

Anzahl Personen mit akademischem Abschluss bzw.

mit Lehre/Berufsausbildung oder

Fachschulabschluss (25–65 Jahre) / Anzahl Personen mit beruflichem Bildungsabschluss

(25–65 Jahre) * 100

4.5 Beseitigung jeglicher Diskriminierung im Bildungswesen

Ganztagsgrundschulen:

Der Indikator beschreibt den Anteil der Ganztagsgrundschulen an allen öffentlichen Stuttgarter Grundschulen. Ganztagsgrundschulen stellen kostenlos umfassende Bildungsangebote sicher, da sie die Möglichkeit bieten, Lern- und Ruhezeiten über den Tag zu verteilen und den Unterricht durch Bildungsangebote aus verschiedenen Themen- und Interessenbereichen zu ergänzen (z. B. musische, sportliche oder kulturelle Bildungsangebote).

Berechnung:

Anzahl öffentliche Ganztagsgrundschulen / Anzahl Grundschulen insgesamt * 100

Inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler (Sus):

Der Indikator beschreibt den Anteil inklusiv beschulter Schülerinnen und Schüler im Verhältnis zur Gesamtzahl aller Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Bildungsanspruch an einer öffentlichen Stuttgarter Schule für die jeweilige Schulart.

Berechnung:

Anzahl inklusiv beschulter Schülerinnen und Schüler je Schulart/ Anzahl aller Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Bildungsanspruch * 100

Digitalisierung an städtischen Schulen:

Der Indikator beschreibt den Anteil der Schülerinnen und Schüler an städtischen Schulen, denen ein digitales Endgerät zur Verfügung steht.

Berechnung:

Schülerinnen und Schüler an städtischen Schulen mit digitalen Endgeräten/ Anzahl Schülerinnen und Schüler an städtischen Schulen insgesamt * 100

4.7 Bildung für nachhaltige Entwicklung und Weltbürgerschaft (global citizenship)

Bildungsangebote für nachhaltige Entwicklung (BNE)

Die dem Indikator zugrunde liegende Statistik resultiert aus einer erstmaligen ämterübergreifenden Abfrage zur Nutzung von 15 kommunal geförderten oder durchgeführten Angeboten der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) im Zeitraum von 2010 bis 2023. Diese BNE-Angebote werden von fünf Ämtern, neun Abteilungen und zwei Eigenbetrieben der Landeshauptstadt Stuttgart umgesetzt. Der Indikator beschreibt, die Anzahl der Teilnahmen von Vorschulkindern sowie Schülerinnen und Schülern (von Grundschulen, weiterführenden Schulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)) an den 15 berücksichtigten Bildungsangeboten und Förderungen. Darunter befinden sich BNE-Angebote, die mit den Gruppen einmalig oder je nach Angebotsformat auch mehrfach umgesetzt wedren.

Berechnung:

Jährliche Anzahl der Teilnahme von Vorschulkindern,

Schülerinnen und Schülern (Grund-, weiterführende

Schulen und SBBZ) an BNE-Angeboten, welche

kommunal gefördert bzw. angeboten wurden / Jährliche Gesamtzahl Vorschulkinder,

Schülerinnen und Schüler

(an Grund-, weiterführende Schulen und SBBZ) * 100

Medienbestand der Stadtbibliothek

Der Indikator beschreibt die Anzahl der Bücher und Medien pro Einwohnerin und Einwohner in der Stuttgarter Stadtbibliothek einschließlich der Zweigstellen und Fahrbüchereien. Seit 2015 enthalten die Werte auch die digitalen Angebote.

Berechnung:

Anzahl Medien / Einwohnerzahl * 100

Kulturhaushalt

Der Kulturhaushalt umfasst die Aufwendungen des Kulturamts und weiterer städtischer Ämter im Bereich Kultur. Diese werden auf die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner bezogen und geben an, wie viele Mittel im städtischen Haushalt für Kultur zur Verfügung stehen. Bis einschließlich 2021 sind Rechnungsergebnisse vermerkt, für das Jahr 2022 der Haushaltsansatz, da die Rechnungsergebnisse noch nicht vorlagen.

Berechnung:

Kulturetat in Euro / Einwohnerzahl

SDG 5: Geschlechtergleichheit

Relevante Themen des SDG 5 für deutsche Kommunen sind insbesondere die Beendigung der Diskriminierung von Frauen und Mädchen sowie der Gewalt gegen Frauen und Mädchen, die Anerkennung unbezahlter Pflege- und Hausarbeit, die Sicherstellung der Teilhabe von Frauen durch die Übernahme von Führungsrollen, die Sicherstellung des Zugangs zu sexueller und reproduktiver Gesundheit und allgemein die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter.

Folgende Unterziele des SDG 5 sind für deutsche Kommunen relevant und bereits durch Indikatoren abgedeckt:

5.1 Beendigung der Diskriminierung von Frauen und Mädchen

Verhältnis der Beschäftigungsquoten

Der Wert des Indikators gibt die Beschäftigungsquote von Frauen relativ zu der von Männern an. Ein Wert von 100 steht für gleiche Beschäftigungsquoten bei Frauen und Männern. Werte unter 100 zeigen eine geringere Beschäftigungsquote der Frauen im Vergleich zur der von Männern an. Damit berücksichtigt der Indikator die Beschäftigungssituation insgesamt. Unberücksichtigt bleiben dagegen die Qualität der Beschäftigung (vgl. dazu die folgenden Indikatoren) und die Frage, in welchem Ausmaß ein freiwilliger Verzicht auf Beschäftigung verantwortlich ist für die Unterschiede.

Berechnung:

(Anzahl SvB Frauen am Wohnort / Anzahl Frauen insgesamt * 100) / (Anzahl SvB Männer am Wohnort / Anzahl Männer insgesamt * 100) * 100

Relative Frauenarmut

Der Indikator „Relative Frauenarmut“ gibt an, wie hoch der Anteil der Frauen, die Leistungen nach SGB II bzw. SGB XII beziehen, im Vergleich zum Anteil der Männer mit Leistungsbezug nach SGB II bzw. SGB XII ist. Der Indikator nimmt den Wert 100 an, wenn der Anteil von Frauen mit Bezug dieser Leistungen unter allen Frauen exakt genauso hoch ist wie der Anteil von Männern mit diesem Leistungsbezug unter allen Männern. Ein Wert über 100 zeigt eine höhere Quote von Frauen mit Leistungsbezug nach SGB II bzw. SGB XII im Vergleich zu dieser Quote der Männer an, also eine stärkere Armutsbetroffenheit bei Frauen als bei Männern. Stichtag für die Datenerhebung ist jeweils der 31. Dezember.

Berechnung:

(Anzahl leistungsberechtigte Frauen

nach SGB II und SGB XII / Anzahl Frauen ab 15 Jahren insgesamt) / (Anzahl leistungsberechtigte Männer

nach SGB II und SGB XII / Anzahl Männer ab 15 Jahren insgesamt) * 100

Verdienstabstand zwischen Frauen und Männern

Der Indikator setzt das Medianeinkommen Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (SvB) vollzeitbeschäftigter Frauen ins Verhältnis zum Medianeinkommen vollzeitbeschäftigter Männer und zeigt damit den unbereinigten geschlechtsspezifischen Verdienstabstand. Damit werden die Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern auf kommunaler Ebene sichtbar. Zum einen sind die Einkommensunterschiede auf die Berufswahl und die Berufserfahrung zurückzuführen, welche im unbereinigten GPG enthalten sind. Darüber hinaus wirkt sich eine familienbedingte vorübergehende Unterbrechung der Erwerbstätigkeit ebenfalls negativ auf die Höhe des Medianeinkommens aus. Außerdem ist zu beachten, dass bei der Berechnung des Indikators nur Vollzeitbeschäftigte berücksichtigt werden. Da jedoch 40 Prozent der erwerbstätigen Frauen teilzeitbeschäftigt sind, ist davon auszugehen, dass der GPG noch höher ausfallen würde, wenn auch diese in die Berechnung einbezogen würden.

Berechnung:

Medianeinkommen svB Frauen in Vollzeit / Medianeinkommen svB Männer in Vollzeit * 100

5.4 Wertschätzung unbezahlter Sorgearbeit und Förderung geteilter häuslicher Verantwortlichkeiten

Väterbeteiligung am Elterngeld

Der Indikator gibt die Beteiligung der Väter am Elterngeld im Verhältnis zu allen Leistungsbeziehenden an. Die Väterbeteiligung ist ein wichtiger Indikator, um abzuschätzen, in welchem Umfang sich Väter an der Betreuung ihrer Kinder beteiligen und ob bzw. inwieweit diese Beteiligung im Laufe der Zeit zunimmt. Dieser Indikator wurde erstmals im Jahr 2023 eingeführt und soll künftig fortgeschrieben werden.

Berechnung:

Anzahl Väter mit Elterngeldbezug / Anzahl Personen mit Elterngeldbezug insgesamt * 100

5.5 Umfassende Teilhabe bei der Übernahme von Führungsrollen und bei der Entscheidungsfindung

Frauen im Stuttgarter Gemeinderat

Der Frauenanteil im Stuttgarter Gemeinderat zeigt die Repräsentation von Frauen in der kommunalen Politik. Gerade an repräsentierende Organe wird die Erwartung gerichtet, in ihrer Zusammensetzung tendenziell der Bevölkerungszusammensetzung zu entsprechen. Der Frauenanteil ist dabei ein wichtiger Aspekt unter mehreren, der in dem Nachhaltigkeitsunterziel direkt angesprochen wird. Der Frauenanteil im Gemeinderat wird von zwei Faktoren bestimmt: der Aufstellung der Kandidierenden durch Parteien und Listenzusammenschlüsse einerseits und der Wahlentscheidung andererseits.

Berechnung:

Anzahl Frauen mit Sitz im Gemeinderat / Sitze im Gemeinderat insgesamt * 100

Anzahl Bewerberinnen bei Gemeinderatswahlen / Bewerberinnen und Bewerber insgesamt * 100

Frauen in Führungspositionen

Der Indikator beschreibt den Anteil der Führungspositionen in der Kernverwaltung der Landeshauptstadt Stuttgart (ohne Klinikum), die mit Frauen besetzt sind. Die Werte geben an, inwieweit ein paritätisches Geschlechterverhältnis vorliegt.

Berechnung:

Anzahl Frauen in städtischen Führungspositionen / Anzahl Mitarbeitende in städtischen

Führungspositionen insgesamt * 100

SDG 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen

Für deutsche Kommunen relevante Themen des SDG 6 sind insbesondere die Verbesserung der Wasserqualität, die Umsetzung eines integrierten Wassermanagements und der Schutz oder die Wiederherstellung wasserbezogener Ökosysteme, der Zugang zu sauberem Trinkwasser, die effiziente Wassernutzung in allen Sektoren sowie die Unterstützung von Entwicklungsländern beim Kapazitätsaufbau im Bereich der Wasser- und Sanitärversorgung und die Beteiligung lokaler Gemeinschaften im Rahmen von Partnerschaften im Globalen Süden.

Folgende Unterziele des SDG 6 sind für deutsche Kommunen relevant und bereits durch Indikatoren abgedeckt:

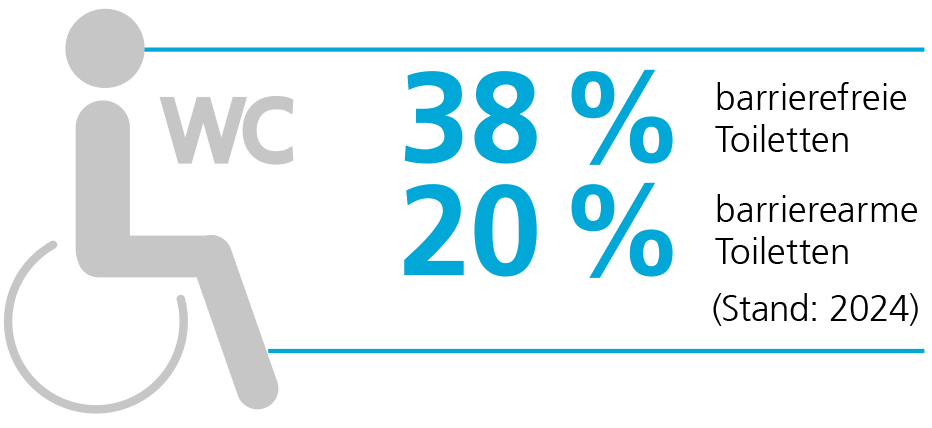

6.2 Zugang zu sanitären Einrichtungen für alle

Barrierefreie oder -arme Sanitäranlagen

Der Indikator gibt den Anteil der barrierefreien und barrierearmen Sanitäranlagen in Stuttgart in Relation zu allen öffentlichen Sanitäranlagen an.

Berechnung:

Anzahl barrierefreie bzw. -arme öffentliche Sanitäranlagen / Anzahl öffentliche Sanitäranlagen insgesamt * 100

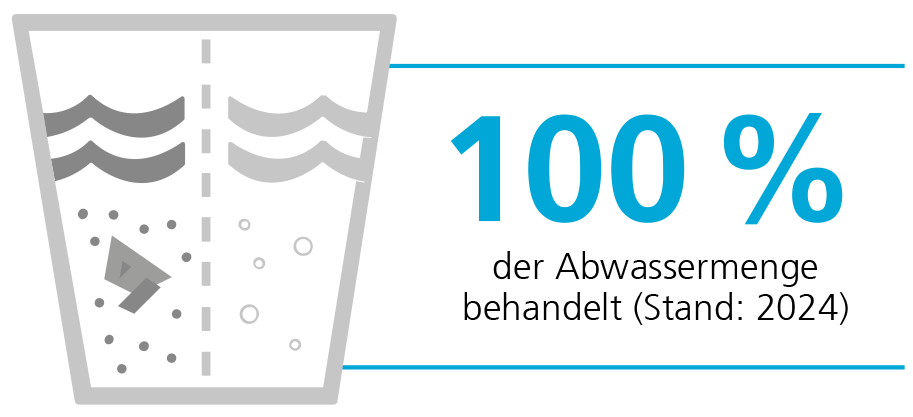

6.3 Verbesserung der Wasserqualität, Abwasserbehandlung und gefahrlose Wiederverwendung

Abwasserbehandlung

Abwasser bezeichnet durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigtes Wasser. Eine mangelhafte Abwasserreinigung kann dazu führen, dass schädliche Inhaltsstoffe in Gewässer eingeleitet werden und deren Nährstoffgehalt signifikant erhöhen. Dieser Überschuss an Nährstoffen wird von Bakterien abgebaut. Dabei wird Sauerstoff verbraucht, was zu Fischsterben und einem erhöhten Algenwachstum führt. Um die gefahrlose Nutzung von Gewässern und eine nachhaltige Wiedereinführung von Abwasser in die Gewässer gewährleisten zu können, müssen die Kommunen dieses angemessen behandeln.

Berechnung:

Abwassermenge, die durch Denitrifikation und Phosphorelimination behandelt wird / Abwassermenge insgesamt * 100

6.4 Steigerung der Wassernutzungseffizienz und Sicherung der Süßwasserversorgung

Trinkwasserverbrauch

Der Verbrauch von Trinkwasser hängt sowohl vom privaten Verbrauch als auch von der Wassernutzung durch Wirtschaftsbetriebe ab. Während der Trinkwasserverbrauch der Industrie separat erhoben wird, ist eine Trennung zwischen Privathaushalten und Kleingewerbe nicht möglich. Der Wert wird zwar alle drei Jahre ermittelt, doch stehen die Daten erst einige Zeit nach der Erfassung des Trinkwasserverbrauchs zur Verfügung. Der Indikator bildet den durchschnittlichen täglichen Trinkwasserverbrauch durch Privathaushalte und Kleingewerbe pro Einwohnerin und Einwohner ab.

Berechnung:

(Jährlicher Trinkwasserverbrauch (Privathaushalte und Kleingewerbe) / Einwohnerzahl) * Tage pro Jahr

6.6 Schutz und Wiederherstellung von wasserverbundenen Ökosystemen

Fließwasserqualität

Das im Gewässer bestimmbare Makrozoobenthos (kleine wirbellose Wasserbewohner, wie Köcherfliegenlarven, Asseln, Schnecken etc.) lässt Rückschlüsse auf die Belastung eines Gewässers durch Abwassereinleitungen und ihre sauerstoffzehrende Wirkung zu. Anhand der gefundenen Arten und ihrer gewichteten Zusammensetzung wird der Saprobienindex bestimmt und einer Gewässergüteklasse zugeordnet. Das Vorgehen ist in der DIN-Norm 38410 festgelegt. Der Indikator für Fließwasserqualität gibt den Anteil von Gewässerkilometern an, die mindestens in der Güteklasse II liegen.

Berechnung:

Fließgewässer mit mindestens Güteklasse II in km / Fließgewässer insgesamt in km * 100

SDG 7: Bezahlbare und saubere Energie

Für deutsche Kommunen relevante Themen des SDG 7 sind insbesondere der allgemeine Zugang zu bezahlbaren, zuverlässigen und modernen Energiedienstleistungen sowie die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien am Energiemix, die Steigerung der Energieeffizienz, die internationale Zusammenarbeit im Bereich sauberer Energien und der Ausbau der Infrastruktur.

Folgende Unterziele des SDG 7 sind für deutsche Kommunen relevant und bereits durch Indikatoren abgedeckt:

7.2 Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energien am globalen Energiemix

Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch

Erfasst wird der gesamte Strom- und Wärmeverbrauch aus erneuerbaren Energien. Das heißt, neben der erneuerbaren Strom- und Wärmeerzeugung im Stadtgebiet werden der Bezug von Ökostrom, der erneuerbare Anteil am bundesdeutschen Strommix, die Beteiligungen der Stadtwerke Stuttgart an regenerativen Erzeugungsanlagen sowie der erneuerbare Anteil an der Fernwärme berücksichtigt. Des Weiteren wird der Anteil der regenerativen Kraftstoffe im Verkehr auf der Stuttgarter Gemarkung berücksichtigt.

Berechnung:

Energiebereitstellung durch erneuerbare Energien / Brutto-Endenergieverbrauch (klimabereinigt) * 100

Strom aus Photovoltaik

Der Indikator beschreibt die durchschnittlich pro Kopf installierte Leistung der Photovoltaikanlagen in Stuttgart, wobei die installierte Leistung angibt, wie viel Strom diese Anlagen theoretisch produzieren könnten.

Berechnung:

Installierte Photovoltaikleistung / Einwohnerzahl

Produktion erneuerbarer Energie im Stadtgebiet

Der Indikator „Produktion erneuerbarer Energie im Stadtgebiet“ bildet die lokale, nachhaltige Energieversorgung ab und berücksichtigt dabei sowohl die Strom- als auch die Wärmeerzeugung.

Berechnung:

Jährliche Wärme- und Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Stadtgebiet (GWh/a)

7.3 Verdoppelung der Steigerungsrate der Energieeffizienz

Energieverbrauch

Der Indikator Endenergieverbrauch zeigt, in welchem Umfang tatsächlich Energie verbraucht wird. Er wird zum einen als Summe für die Gesamtstadt angegeben. Zum anderen wird, differenziert nach den Sektoren Gewerbe/Handel/Dienstleistung und Industrie, Verkehr sowie private Haushalte, die spezifische Entwicklung des Energieverbrauchs dargestellt. Der Indikator setzt den Endenergieverbrauch jeweils ins Verhältnis zu der Nutzerzahl. Im Fall des Endenergieverbrauchs in Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Industrie ist dies die Anzahl der Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (SvB), im Fall von Verkehr und privaten Haushalten ist es die Einwohnerzahl.

Berechnung:

Endenergieverbrauch Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Industrie:

Verbrauch Endenergie Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Industrie (klimabereinigt) / Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

Endenergieverbrauch Verkehr:

Verbrauch Endenergie Verkehr (klimabereinigt) / Einwohnerzahl

Endenergieverbrauch private Haushalte:

Verbrauch Endenergie private Haushalte (klimabereinigt) / Einwohnerzahl

Endenergieverbrauch Gesamtstadt:

Verbrauch Endenergie Gesamtstadt (klimabereinigt)

Energieproduktivität

Die Energieproduktivität setzt den Energieverbrauch ins Verhältnis zur wirtschaftlichen Produktivität. So wird deutlich, in welchem Maß Energie effizient genutzt wird. Damit ergänzt der Indikator die Indikatoren zu Energieerzeugung und Energieverbrauch um eine Messung der Effizienz ihrer Nutzung.

Berechnung:

Bruttoinlandsprodukt / Endenergieverbrauch Gesamtstadt

7.a.1 Förderung des Zugangs zu Forschung und Technologie sowie Investitionen in saubere Energie und Infrastruktur

Ladesäuleninfrastruktur

Der Indikator die Anzahl der öffentlich zugänglichen Normal- und Schnellladepunkte in Stuttgart pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner. Alle Datenauswertungen basieren auf den Angaben der Betreiber öffentlich zugänglicher Ladepunkte im Rahmen des Anzeigeverfahrens nach § 5 Ladesäulenverordnung. Bei der Bundesnetzagentur meldepflichtig sind alle öffentlich zugänglichen Ladepunkte mit über 3,7 kW Ladeleistung, die seit dem Inkrafttreten der Verordnung am 17. März 2016 in Betrieb genommen wurden. Schnellladepunkte mit mehr als 22 kW Ladeleistung sind vollständig erfasst. Angaben zu älteren Normalladepunkte und Ladepunkten bis 3,7 kW Ladeleistung basieren auf freiwilligen Meldungen der Betreiber. Die Daten zur Anzahl der Ladepunkte stellen den Bestand zum 1. Januar des jeweiligen Jahres dar.

Berechnung:

Anzahl öffentliche Normal- und

Schnellladepunkte ab 3,7 kW/ Einwohnerzahl * 1000

SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

Relevante Themen des SDG 8 für deutsche Kommunen sind ein angemessenes Wirtschaftswachstum sowie die Steigerung von Produktivität und Ressourceneffizienz. Darüber hinaus geht es bei SDG 8 auch um die Erreichung von Vollbeschäftigung und menschenwürdiger Arbeit. Besonderes Augenmerk liegt auf der Verringerung des Anteils junger Menschen, die ohne Beschäftigung sind und keine Schul- oder Berufsausbildung haben.

Folgende Unterziele des SDG 8 sind für deutsche Kommunen relevant und bereits durch Indikatoren abgedeckt:

8.1 Zukunftsfähiges Wirtschaftswachstum

Bruttoinlandsprodukt

Das Bruttoinlandsprodukt ist die Summe aller innerhalb einer räumlichen Einheit als Endprodukte produzierten Waren und Dienstleistungen abzüglich der Vorleistungen in jeweiligen Preisen. Für den Indikator wird das Bruttoinlandsprodukt ins Verhältnis zur amtlichen Bevölkerungszahl gesetzt.

Berechnung:

Bruttoinlandsprodukt / Einwohnerzahl

8.5 Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle bei gleichwertigem Entgelt

Arbeitslosigkeit

Die Arbeitslosenquote bezieht die Zahl der registrierten Arbeitslosen auf alle zivilen Erwerbspersonen (d. h. Erwerbstätige + registrierte Arbeitslose). Zu den zivilen Erwerbspersonen zählen alle abhängigen zivilen Erwerbspersonen sowie die Selbständigen und die mithelfenden Familienangehörigen. Die abhängigen zivilen Erwerbspersonen setzen sich zusammen aus sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (einschließlich der Auszubildenden), geringfügig Beschäftigten, Personen in Arbeitsgelegenheiten (Mehraufwandvariante), zivilen Beamten (ohne Soldaten), Grenzpendlern sowie registrierten Arbeitslosen. Die Arbeitslosenquote erfasst nur Personen, die sich selbst arbeitslos melden. Personen, die nicht erwerbstätig sind und eigentlich gerne eine Erwerbstätigkeit aufnehmen würden, sich aber nicht bei der Agentur für Arbeit melden, werden daher nicht erfasst. Insbesondere Personen, die nicht zum Bezug von Arbeitslosengeld (I) berechtigt sind, haben wenig Anreiz, sich arbeitslos zu melden. So kommt es zu einer Untererfassung von registrierten Arbeitslosen. Dies gilt insbesondere für Berufsrückkehrende, die nach einer Phase der Nicht-Erwerbstätigkeit keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben, aber gern wieder eine Erwerbstätigkeit aufnehmen würden. Deshalb ist davon auszugehen, dass die Untererfassung von Arbeitslosigkeit Frauen stärker betrifft als Männer.

Berechnung Arbeitslosigkeit gesamt:

Registrierte Arbeitslose / (Zivile Erwerbstätige insgesamt + registrierte Arbeitslose)*100

Die Arbeitslosenquote bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 25 Jahren wird berechnet, indem die Anzahl der registrierten Arbeitslosen unter 25 Jahren ins Verhältnis gesetzt wird zur Summe aus allen zivilen Erwerbstätigen unter 25 Jahren und den registrierten Arbeitslosen unter 25 Jahren.

Berechnung Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen:

Registrierte Arbeitslose unter 25 Jahren / (Zivile Erwerbstätige unter 25 Jahren insgesamt

+

Registrierte Arbeitslose unter 25 Jahren)*100

Langzeitarbeitslosigkeit

Arbeitslosigkeit ist für die Betroffenen besonders problematisch, wenn sie über lange Zeit anhält. Langzeitarbeitslose sind Menschen, die durchgehend länger als ein Jahr arbeitslos sind. Analog zur Definition von Arbeitslosigkeit werden bei der Langzeitarbeitslosenquote die Langzeitarbeitslosen ins Verhältnis gesetzt zu den zivilen Erwerbstätigen und den registrierten Arbeitslosen.

Berechnung:

Registrierte Arbeitslose mit Dauer der Arbeitslosigkeit > 1 Jahr / (Zivile Erwerbstätige insgesamt + registrierte Arbeitslose)*100

Beschäftigungsquote

Die Beschäftigungsquote ist definiert als die Relation von Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (SvB) zur Bevölkerung im Erwerbsalter. Damit bezieht sich die Beschäftigungsquote ausschließlich auf abhängig Beschäftigte, nicht jedoch auf Selbständige oder mithelfende Familienangehörige. Auch Beamtinnen und Beamte werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Anteil der Menschen, die außerhalb des Haushalts arbeiten, wird folglich systematisch unterschätzt. Allerdings sind die Veränderungen in diesem Arbeitssegment von großer Bedeutung und eine wichtige Ergänzung zum Indikator Arbeitslosigkeit. Die Werte geben den Stand jeweils zum Stichtag 30. Juni wieder.

Berechnung:

Anzahl svB am Wohnort im Alter von 15 bis 64 Jahren / Einwohnerzahl (15 - 64 Jahre)*100

„Erwerbsaufstockende“

Nicht jede Beschäftigung führt zu ausreichend Einkommen. Menschen mit niedrigem Einkommen haben die Möglichkeit eine Grundsicherung für Arbeitsuchende (derzeit Bürgergeld, zuvor Arbeitslosengeld II) zu erhalten. Diese sogenannten Erwerbsaufstockenden sind also sozialversicherungspflichtig oder geringfügig beschäftigt oder selbständig und erhalten zusätzlich staatliche Unterstützung. Der Indikator „Erwerbsaufstockende“ setzt die erwerbstätigen Bürgergeld-Berechtigten ins Verhältnis zur Gesamtzahl derer, die Bürgergeld beziehen. Er zeigt an, welcher Anteil derer, die Leistungen beziehen, in einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, geringfügig beschäftigt oder selbständig ist. Dies gibt Hinweise auf die Größe des Niedriglohnsektors, zeigt aber auch an, welcher Anteil der Bürgergeld-Beziehenden zumindest in den sozialen Kontext einer – wenn auch schlecht bezahlten – Arbeitsstelle eingebunden ist. Stichtag für die Datenerhebung ist jeweils der 31. Dezember, nur im Jahr 2024 bezogen sich die Daten auf den 1. Juni.

Berechnung:

Anzahl erwerbstätige Bürgergeld-Beziehende / Anzahl erwerbsfähige Bürgergeld-Beziehende insgesamt)*100

Geringfügige Beschäftigung

Der Indikator gibt den Anteil der ausschließlich geringfügig Beschäftigten an der Gesamtzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (svB) zuzüglich der ausschließlich geringfügig Beschäftigten an. Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung liegt vor, wenn das Arbeitsentgelt insgesamt die sogenannte Geringfügigkeitsgrenze nicht übersteigt. Die Geringfügigkeitsgrenze, die die Höhe des Arbeitsentgelts für eine geringfügige Beschäftigung festlegt, ist flexibel ausgestaltet und steigt parallel zum Mindestlohn. Damit wird dauerhaft sichergestellt, dass bei einer Beschäftigung von nicht mehr als zehn Stunden pro Woche zum Mindestlohn ein sogenannter Minijob vorliegt. Stichtag für die Datenerhebung ist jeweils der 30. Juni.

Berechnung:

Anzahl ausschließlich geringfügig Beschäftigte / (Anzahl svB + ausschließlich geringfügig Beschäftigte)*100

8.8 Schutz der Arbeitnehmerrechte und Förderung eines sicheren Arbeitsumfeldes

Arbeitssicherheit

Dieser im Jahr 2025 eingeführte Indikator stellt die Anzahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle der Mitglieder der DGUV dar. Enthalten sind Mitglieder der gewerblichen Berufsgenossenschaften und der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand, das heißt auch Angestellte aus dem öffentlichen Dienst (ohne Beamte). Dies umfasst Versicherungskreise, die „typischerweise“ mit dem Arbeitsunfallgeschehen in Zusammenhang stehen: Insbesondere Unternehmerinnen und Unternehmer, abhängig Beschäftigte und mitarbeitende Familienangehörige. Nicht enthalten sind dagegen die Versicherten bei der SVLFG (Landwirtschaft, Forst und Gartenbau) und weitere Personenkreise, wie Blutspendende, ehrenamtlich Tätige, Schülerinnen und Schüler, Strafgefangene, Rehabilitanden und weitere. Da hier somit lediglich eine Teilmenge aller Versicherten abgebildet wird, ist anzunehmen, dass die Gesamtzahl an Arbeitsunfällen noch etwas höher ist, als hier dargestellt – der übergeordnete Trend wird durch die Daten jedoch gut abgebildet. Da der Unfallort erst seit 2017 im Rahmen der Unfallanzeigen erhoben wird, beginnt die oben dargestellte Zeitreihe auch erst im Jahr 2017.

Berechnung:

Anzahl meldepflichtige Arbeitsunfälle / Einwohnerzahl (15-64 Jahre) *100

8.9 Förderung eines positiven und nachhaltigen Tourismus“

Beherbergungsplätze

Dieser im Jahr 2025 eingeführte Indikator stellt die Anzahl (jährlicher Durchschnitt) der von Stuttgarter Beherbergungsbetrieben angebotenen Schlafgelegenheiten dar. Hierbei werden Einrichtungen für die vorübergehende Beherbergung (unter zwei Monaten) von Gästen mit zehn und mehr Betten sowie Campingplätze mit zehn und mehr Stellplätzen erfasst. Kleinbetriebe mit weniger Betten oder Stellplätzen sowie Ferienwohnungen und privat vermietete Zimmer (z. B. über Airbnb) sind nicht enthalten.

Berechnung:

Anzahl angebotene Schlafgelegenheiten

SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur

Für deutsche Kommunen relevante Themen des SDG 9 sind insbesondere der Aufbau einer nachhaltigen Infrastruktur, die Modernisierung aller Industrien und Infrastrukturen, der Ausbau der Forschung und die Verbesserung industrieller Technologien, die internationale Zusammenarbeit zur nachhaltigen Infrastrukturentwicklung, die Unterstützung der Entwicklung einheimischer Technologien und der industriellen Diversifizierung sowie die Förderung des allgemeinen Zugangs zu Informations- und Kommunikationstechnologien.

Folgende Unterziele des SDG 9 sind für deutsche Kommunen relevant und bereits durch Indikatoren abgedeckt:

9.5 Verbesserung der Forschung sowie Ausbau der industriellen Technologien und Förderung von Innovationen

Existenzgründungen

Der Indikator Existenzgründungen bildet die Häufigkeit der Neuerrichtung von Gewerbebetrieben relativ zur Bevölkerungszahl ab. Es handelt sich um eine treffende, allerdings recht grobe Beschreibung des Phänomens, denn in den Indikator gehen Neugründungen von innovativen Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial genauso ein wie Kleingewerbetreibende, beispielsweise ein neuer Friseursalon oder ein Imbiss.

Berechnung:

Anzahl Gewerbe-Neugründungen / Einwohnerzahl*1000

Gründungsintensität

Der Indikator Gründungsintensität gibt die Anzahl der Betriebsgründungen mit wirtschaftlicher Substanz an. Eine Haupt- und Zweigniederlassungsgründung wird dann als Betriebsgründung mit vermutlich größerer wirtschaftlicher Substanz gewertet, wenn der Betrieb ins Handelsregister eingetragen ist oder mindestens eine Person in der Betriebsstätte im Haupterwerb beschäftigt ist. Insgesamt wurden die Betriebsgründungen mit wirtschaftlicher Substanz in der Landeshauptstadt Stuttgart in 19 Wirtschaftsabschnitte unterteilt, um die Betriebe nach ihren Tätigkeiten zuzuordnen.

Berechnung:

Anzahl Betriebsgründungen mit wirtschaftlicher Substanz / Einwohnerzahl*1000

Hochqualifizierte

Der Indikator Hochqualifizierte gibt den Anteil von Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit akademischem Berufsabschluss an allen Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten an.

Berechnung:

Anzahl SvB mit akademischem Berufsabschluss am Arbeitsort / Anzahl SvB am Arbeitsort insgesamt*100

Innovationsindex

Der Innovationsindex verfolgt den Zweck, die Innovationsfähigkeit und das Innovationspotenzial auch auf der Ebene verschiedener Wirtschaftsräume vergleichbarer zu machen. Dieser Indikator fasst mehrere Innovationsindikatoren zusammen, damit es eine einzelne für Vergleiche und zur Darstellung geeignete Kennzahl gibt. Der Indikator wurde im Jahr 2023 neu eingeführt und soll künftig fortgeschrieben werden. Der Wertebereich des Innovationsindex reicht von 0 bis 100 und wird in Indexpunkten ausgedrückt. Sobald der Indikator 40 Punkte erreicht, wird die Innovationsfähigkeit als hoch eingestuft und gehört damit zur Spitzengruppe. Bei einem Indexwert von unter 20 Punkten wird das Land, der Kreis, die Region oder die Stadt der Schlussgruppe zugeordnet.

Berechnung:

Der Index berechnet sich aus den Werten sechs standardisierter Einzelindikatoren

Forschung und Entwicklung in der Wirtschaft

Der Indikator wurde im Jahr 2023 neu eingeführt und soll künftig fortgeschrieben werden. Er stellt Anzahl des Personals dar, welche im Bereich Forschung und Entwicklung in der Wirtschaft eingesetzt wurden. Das Personal, das in der Wirtschaft in Forschung und Entwicklung tätig ist, wird in Vollzeitäquivalenten angegeben und auf 100 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte bezogen.

Berechnung:

FuE-Personal im Wirtschaftssektor Stuttgart / Anzahl SvB*100

9.c Universeller Zugang zur Informations- und Kommunikationstechnologie

Breitbandversorgung der privaten Haushalte

Die Breitbandversorgung privater Haushalte gibt an, wie hoch der Anteil der privaten Haushalte ist, der mit einer Mindestgeschwindigkeit von 50 Mbit/s an das Breitbandnetz angeschlossen ist. Der Stichtag für die Datenaktualisierung ist im Dezember eines jeden Jahres, mit Ausnahme des Jahres 2021, als die Daten bereits im Juli aktualisiert wurden. Dieser Indikator wurde im Jahr 2023 um Informationen zur Glasfaserversorgung ergänzt. Die Daten hierzu, die auf freiwilliger Basis über den Anbieter zur Verfügung gestellt werden und daher unvollständig sein können, werden in unregelmäßigen Abständen aktualisiert.

Berechnung:

(Anzahl Haushalte mit Breitbandversorgung mehr als 50 Mbit/s / Anzahl Haushalte insgesamt) *100

(Anzahl Haushalte mit Glasfaserversorgung FFTB/H mit 1000 Mbit/s oder mehr / Anzahl aller Haushalte) *100

SDG 10: Weniger Ungleichheiten

Relevante Themen des SDG 10 für deutsche Kommunen sind insbesondere die Befähigung aller Menschen – unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Ethnizität, Herkunft, Religion, wirtschaftlichem oder sonstigem Status – zur Selbstbestimmung sowie die Förderung ihrer Inklusion. Darüber hinaus geht es um die Gewährleistung von Chancengleichheit sowie insbesondere auch um Fragen der Migration und Integration.

Folgende Unterziele des SDG 10 sind für deutsche Kommunen relevant und bereits durch Indikatoren abgedeckt:

10.2 Förderung der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Inklusion aller Menschen

Relative Armutsquote bei Leistungsbezieherinnen und Leistungsbeziehern ohne deutsche Staatsbürgerschaft

Der Indikator setzt den Anteil der Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft, die Leistungen nach SGB II (Regelleistungsberechtigte), SGB XII (Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt und von Grundsicherung außerhalb und in Einrichtungen sowie nach AsylbLG) beziehen, ins Verhältnis zum entsprechenden Anteil der Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Weil die Armutsquote bei Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft im Vergleich zur Armutsquote bei Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft deutlich höher ist, wird die relative Armutsquote bei Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft nicht in Prozent ausgedrückt, sondern im Vielfachen der Armutsquote bei Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft. Bei gleich hohen Armutsquoten von Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft und Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft würde der Indikator den Wert 1 annehmen. Werte über 1 zeigen an, um wie viel Mal höher die Armutsquote der Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft im Vergleich zu der von Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft ist.

Berechnung:

((Anzahl Leistungsberechtigte nach SGB II und SGB XII

ohne deutsche Staatsangehörigkeit + Anzahl Leistungsbeziehende nach AsylbLG) / Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit insgesamt) / (Anzahl Leistungsberechtigte nach SGB II und SGB XII

mit deutscher Staatsangehörigkeit / Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit insgesamt)

Relative Beschäftigungsquote von Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft

Die relative Beschäftigungsquote von Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft gibt an, wie hoch die Beschäftigungsquote von Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft im Verhältnis zu der von allen Beschäftigten ist. Ein Wert unter 100 Prozent bedeutet also, dass die Beschäftigungsquote bei Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft geringer ist als bei allen Beschäftigten, während ein Wert über 100 Prozent für eine höhere Beschäftigungsquote bei Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft steht. Zukünftig sollte bei diesem Indikator eine Anpassung der Regelaltersgrenze vorgenommen werden, da immer mehr Menschen erst mit über 65 Jahren in Rente gehen.

Berechnung:

(Anzahl ausländische SvB am Wohnort (15 bis 64 Jahre) / Anzahl Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft (15 bis 64 Jahre) insgesamt) / (Anzahl SvB am Wohnort (15 bis 64 Jahre) insgesamt / Einwohnerzahl (15 bis 64 Jahre) insgesamt)*100

Verhältnis des Medianentgelts nach Staatsbürgerschaft

Das Medianentgelt beschreibt das mittlere Entgelt aller sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten. Bei diesem Indikator wird das mittlere Entgelt von Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft ins Verhältnis zum mittleren Entgelt der Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft gesetzt. Bei einem Vergleich der Entgelte würde ein Wert von 100 Prozent bedeuten, dass das Medianentgelt der Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft gleich hoch ist wie das der Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft. Der Indikator berücksichtigt ausschließlich Vollzeitbeschäftigte. Die Daten stammen von der Bundesagentur für Arbeit aus den Meldungen der Arbeitgeber zur Sozialversicherung. Da Löhne und Gehälter für die Rentenversicherung nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze gemeldet werden, ist nicht für alle Beschäftigten das tatsächlich erzielte Entgelt bekannt. Die Daten werden jeweils zum 31. Dezember erhoben.

Berechnung:

Medianentgelt sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter ohne deutsche Staatsbürgerschaft / Medianentgelt sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter

mit deutscher Staatsbügerschaft)*100

Treffpunkte für Bürgerinnen und Bürger

Als Treffpunkte für Bürgerinnen und Bürger sind hier Begegnungsstätten für Ältere, Stadtteil- und Familienzentren sowie Stadtteilhäuser zusammengefasst, die ins Verhältnis zur Einwohnerzahl insgesamt gesetzt werden. Bürgerhäuser sind in dieser Aufzählung nicht enthalten.

Berechnung:

Anzahl Begegnungsstätten für Ältere, Stadtteilhäuser, Stadtteil- und Familienzentren / Einwohnerzahl * 100 000

Barrierearme Wohnungen

Für die Zwecke dieses Indikators wird eine barrierearme Wohnung als eine Wohnung definiert, die folgende Kriterien erfüllt: (a) Die Wohnung ist vom Gehweg aus stufenlos erreichbar, (b) die Türen haben eine Mindestbreite von 80 cm, (c) die Wohnung verfügt über eine bodengleiche (schwellenlose) Dusche oder Badewanne mit Türeinstieg, (d) der Wandabstand (z. B. auch im Flur) beträgt mindestens 1,20 m, (e) im Sanitärbereich existiert ein potenziell ausreichender Wendekreis für einen Rollstuhl (ca. 1,50 m Durchmesser) und (f) der Küchenbereich hat einen potenziell ausreichenden Wendekreis für einen Rollstuhl (ca. 1,50 m Durchmesser) und (g) die Wohnung liegt auf einer Ebene. Die Kriterien und die auf ihrer Basis erhobenen Daten stammen aus der Wohnungsmarktbefragung im Jahr 2020 welche alle zwei Jahre von der Landeshauptstadt Stuttgart durchgeführt wird.

Berechnung:

Anzahl barrierearme Wohnungen in Stuttgart / Anzahl Privathaushalte insgesamt *100

10.4 Eine Steuer- und Sozialpolitik, die Gleichheit fördert

Einkommensverteilung (niedrig, mittel, hoch)

Die Berechnung des Indikators hat sich gegenüber den früheren Berichten geändert. Die Einkommensverteilung wird ab der dritten Bestandsaufnahme anhand des Äquivalenzeinkommens in drei Einkommensklassen (niedrig, mittel, hoch) dargestellt. Die Berechnungsgrundlage des Äquivalenzeinkommens ist beim Indikator „Armutsgefährdungsquote“ beschrieben (vgl. SDG 1).

Berechnung:

Anzahl Haushalte mit einem Äquivalenzeinkommen von unter 60 Prozent / Anzahl Haushalte insgesamt *100

Anzahl Haushalte mit einem Äquivalenzeinkommen von 60 bis 150 Prozent / Anzahl Haushalte insgesamt *100

Anzahl Haushalte mit einem Äquivalenzeinkommen über 150 Prozent / Anzahl Haushalte insgesamt *100

SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden

Relevante Themen des SDG 11 für deutsche Kommunen sind insbesondere der Zugang zu Wohnraum und Grundversorgung, nachhaltige Verkehrssysteme, nachhaltige Stadtplanung, der Katastrophenschutz, die Senkung der Umweltbelastung und der Zugang zu Grünflächen.

Folgende Unterziele des SDG 11 sind für deutsche Kommunen relevant und bereits durch Indikatoren abgedeckt:

11.1 Sicherer und bezahlbarer Wohnraum

Quelle: Landeshauptstadt Stuttgart, Statistisches Amt

Angebotsmietpreise

Der durchschnittliche Mietpreis informiert über den Mietpreis von online inserierten Wohnungen nach Größe mit dem arithmetischen Mittel der Nettokaltmiete pro Quadratmeter. Der Indikator gibt die Mietpreisentwicklung als Gesamtdurchschnitt an. Dabei kann nicht berücksichtigt werden, dass der Quadratmeterpreis nach Beschaffenheit und Lage der Wohnung variiert. Zudem gehen die Mietpreise von Wohnungen, die nicht online inseriert werden, nicht in die Betrachtung ein.

Berechnung:

Angebotsmieten in Euro (nettokalt) je m² für Erst- und Wiedervermietung

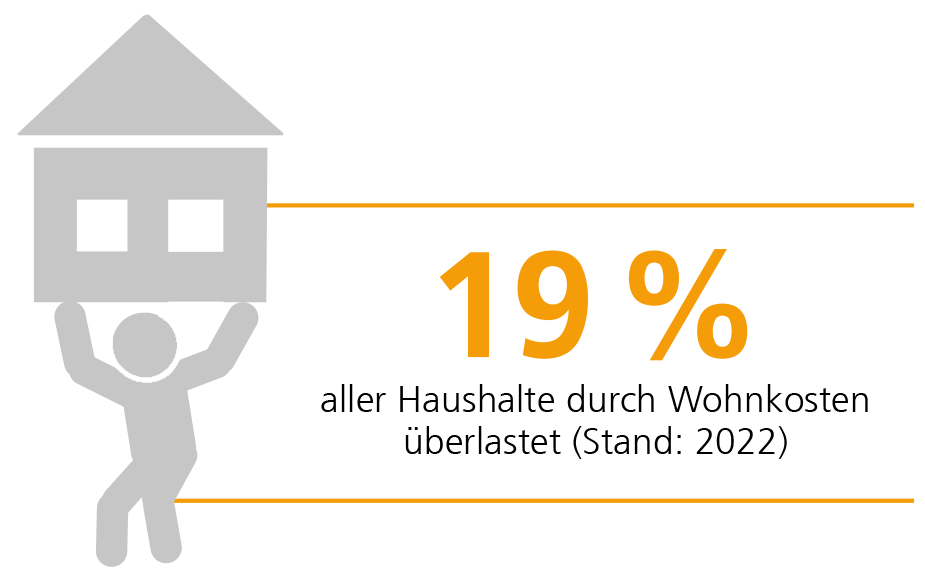

Finanzielle Belastung durch Wohnkosten

Dieser Indikator wurde 2025 eingeführt. Er bezieht sich auf den Anteil der Bruttokaltmiete am Haushaltsnettoeinkommen. Im Allgemeinen werden Mieten bis 30 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens als noch angemessen angesehen. Nach EU-Definition sind Haushalte von einer finanziellen Überbelastung betroffen, wenn sie mehr als 40 Prozent ihres verfügbaren Einkommens für Wohnkosten ausgeben müssen.

Berechnung:

Anzahl Haushalte mit Bruttokaltmiete

(Grundmiete und „kalte“ Betriebskosten)

> 40 % des Haushaltsnettoeinkommens / Anzahl Miethaushalte insgesamt *100

Anteil Sozialmietwohnungen am Gesamtmietwohnungsbestand

Dieser Indikator wurde erstmals im Jahr 2025 eingeführt. Der Bedarf an preisgünstigen Mietwohnungen in Stuttgart ist hoch. Angesichts des Wohnraummangels und des hohen Mietniveaus ist es für einkommensschwache Haushalte in Stuttgart besonders schwierig, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Häufig sind diese Haushalte auf geförderte Wohnungen und die Hilfe der Stadt angewiesen. Deshalb ist es wichtig, genügend Sozialmietwohnungen zur Verfügung stellen zu können. Der Indikator setzt den Anteil an Sozialmietwohnungen ins Verhältnis zum Gesamtmietwohnungsbestand.

Berechnung:

Anzahl Sozialmietwohnungen / Gesamtmietwohnungsbestand *100

Vermittlung von Wohnungen mit städtischem Belegungsrecht für Haushalte mit dringendem Wohnbedarf

In welchem Maß es gelingt, Menschen mit geringem Einkommen eine Wohnung mit städtischem Belegungsrecht zu vermitteln, zeigt die Vermittlungsrate, wie oft Haushalten erfolgreich eine Wohnung vermittelt werden konnte, relativ zu allen Haushalten auf der Warteliste. Die Vermittlungsrate von Wohnungen mit städtischem Belegungsrecht setzt die Zahl der vermittelten Haushalte ins Verhältnis zu allen Haushalten in der städtischen Vormerkdatei.

Berechnung:

Anzahl vermittelte Haushalte / Anzahl Haushalte in der städtischen Vormerkdatei insgesamt *100

11.2 Bezahlbare und nachhaltige Verkehrssysteme

Quelle: Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Stadtplanung und Wohnen

Verkehrsmittel für den Arbeitsweg (inklusive Fußverkehr)

Als Annäherung an die Verteilung nach Fortbewegungsarten werden hier primär Angaben aus der Stuttgart-Umfrage (früher Bürgerumfrage) genutzt. Darin wird alle zwei Jahre nach den vorrangig genutzten Fortbewegungsarten auf dem Weg zur Arbeit oder Ausbildung gefragt, denn dies ist ein werktäglicher, also sehr häufig zurückgelegter Weg. Damit konzentriert sich die Messung auf einen wichtigen Weg, wobei zum Gesamtverkehrsaufkommen selbstverständlich auch viele andere Wege zählen, beispielsweise zum Einkauf oder in der Freizeit. Da bei der Fragestellung Mehrfachnennungen möglich sind, wurden die Einzelwerte auf 100 normiert

Berechnung:

Anzahl Verkehrsteilnehmende auf dem Weg zur Arbeit oder Ausbildung zu Fuß, mit dem Fahrrad, E-Bike oder ÖPNV / Anzahl Verkehrsteilnehmende auf dem Weg zur Arbeit oder Ausbildung insgesamt * 100

Pkw-Dichte

Dieser Indikator beschreibt den Motorisierungsgrad in der Landeshauptstadt Stuttgart, welcher durch den Anteil der privaten Pkw je 1000 Einwohnerinnen und Einwohner über 18 Jahre gemessen wird. Berücksichtigt werden alle Personenkraftwagen einschließlich Kombinationskraftwagen, die nach der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) zugelassen sind und ein amtliches Kennzeichen tragen.

Berechnung:

Anzahl Privat-Pkw / Einwohnerzahl (über 18 Jahre) * 1000

Personenkraftwagen mit Elektroantrieb

Der Indikator umfasst sowohl reine Elektrofahrzeuge als auch Plug-in-Hybride, die sowohl mit einem Elektro- als auch einem Verbrennungsmotor ausgestattet sind. Er setzt alle zugelassenen Pkw mit Elektrofahrzeugen (inkl. Plug-in-Hybride) ins Verhältnis zu den zugelassenen Pkw insgesamt.

Berechnung:

Anzahl zugelassene Pkw mit Elektroantrieb / Anzahl zugelassene Pkw insgesamt * 100

Fahrradverkehr

In Stuttgart gibt es 15 fest eingerichtete automatische Fahrradzählstellen. Die erste Dauerzählstelle wurde am 1. Juli 2012 auf der König-Karls-Brücke in Bad Cannstatt an der Hauptradroute 1 eingerichtet. Eine weitere Zählstelle, ebenfalls auf der Hauptradroute 1, befindet sich in Stuttgart-Süd in der Böblinger Straße. Hier wird seit dem 10. Dezember 2013 gezählt, wie viele Radfahrer die Stelle passieren. Der Indikator zieht die Werte dieser beiden Zählstellen heran, weil hier bereits seit 2014 vergleichbare Angaben vorliegen. Eine Ausweitung auf weitere Fahrradzählstellen ist in Zukunft möglich. Der Indikator setzt die Anzahl der gezählten Radfahrten an den beiden Zählstellen in Bezug zu 100 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Berechnung:

Anzahl gezählte Radfahrten/Einwohnerzahl* 100

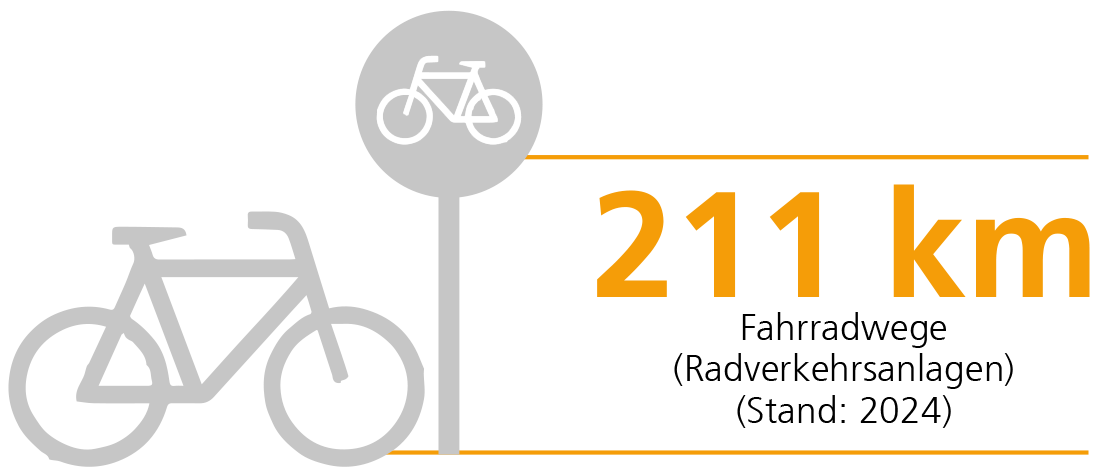

Fahrradwege

Der im Jahr 2025 eingeführte Indikator gibt an, wie viele Kilometer im Straßennetz eigens für den Radverkehr zur Verfügung stehen.

Berechnung:

Km Fahrradwege gesamt

Barrierefreiheit des ÖPNV

Die Zugänglichkeit des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ist für Menschen mit körperlichen Einschränkungen von großer Bedeutung, um am öffentlichen Leben teilnehmen zu können. Barrierefreiheit im ÖPNV betrifft eine Vielzahl von Aspekten, die sich nicht leicht in einem einzelnen Indikator abbilden lassen. Der Indikator weist die Zahl der barrierefrei ausgebauten Haltekanten im Busverkehr in Stuttgart ab 2010 aus.

Berechnung:

Anzahl barrierefrei ausgebaute Bus-Haltekanten / Anzahl Bus-Haltekanten insgesamt * 100

11.3 Inklusive und nachhaltige Verstädterung

Quelle: Landeshauptstadt Stuttgart, Statistisches Amt

Jährlicher Flächenverbrauch

Als Flächenverbrauch wird der jährliche Zuwachs an Siedlungs- und Verkehrsfläche bezeichnet. Dabei werden bisher unbebaute Flächen in der Regel durch Überbauung einer siedlungsstrukturellen Nutzung zugeführt. Die Siedlungs- und Verkehrsfläche entspricht jedoch nicht der versiegelten Fläche, da sie einige gering bebaute Nutzungsarten wie Grünanlagen, Campingplätze und Friedhöfe einschließt. Darüber hinaus enthält die Siedlungs- und Verkehrsfläche der jeweiligen Hauptnutzung untergeordnete Flächenanteile, die unversiegelt sind. Dazu gehören beispielsweise Vorgärten von Wohngebäuden oder Straßenbegleitgrün.

Berechnung:

Siedlungs- und Verkehrsfläche in ha – Siedlungs- und Verkehrsfläche in ha des Vorjahres

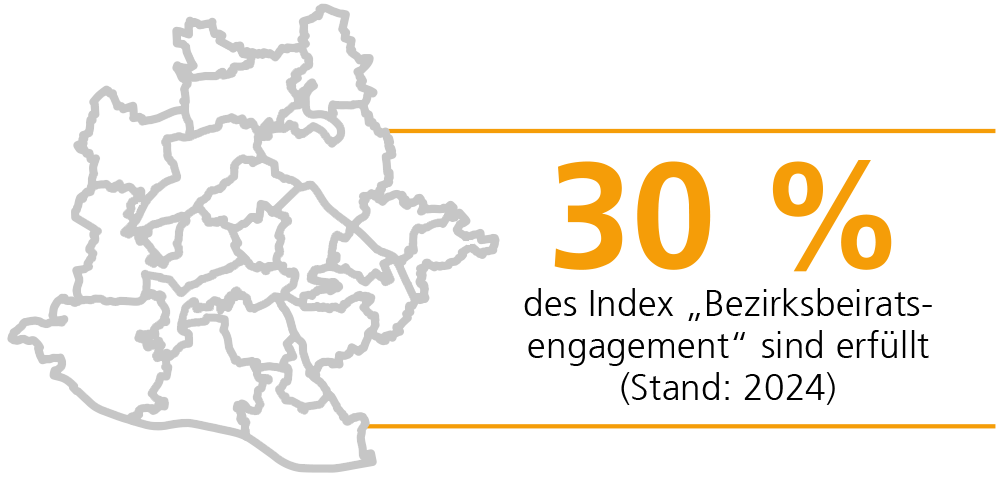

Index zum Bezirksbeiratsengagement im Kontext der Internationalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs)

Der Index zum Bezirksengagement ist ein Summenindex aus neun dichotomen Variablen, basierend auf einem standardisierten Fragebogen. Auf den Fragebogen haben 13 der 23 Stadtbezirke der Landeshauptstadt Stuttgart geantwortet und sind im Indexwert entsprechend berücksichtigt. Der Index wurde vom Statistischen Amt der Landeshauptstadt Stuttgart entwickelt

Berechnung:

Anzahl in der Kommune umgesetzte Kriterien

(Ja-Antworten) / Gesamtzahl der zu prüfenden Kriterien (9) *100

11.7 Zugang zu sicheren und inklusiven Grünflächen und öffentlichen Räumen gewährleisten

Naherholungsflächen

Der Indikator setzt die Flächen von Grünanlagen und Freizeitflächen ins Verhältnis zur Bevölkerungszahl der Stadt. Er beinhaltet auch Sportflächen (siehe SDG 3 „Urbane Bewegungsräume“), geht aber darüber hinaus, da alle Grün- und Erholungsflächen einbezogen werden.

Berechnung:

Fläche von Grünanlagen und Freizeitflächen / Einwohnerzahl

11.b Umsetzung von Politiken und Plänen zur Inklusion, Ressourceneffizienz und Katastrophenrisikominderung

Fertiggestellte Wohngebäude mit erneuerbarer Heizenergie

Der Indikator setzt neu errichtete Wohngebäude, die primär mit erneuerbarer Energie geheizt werden, ins Verhältnis zu allen neu errichteten Wohngebäuden eines Jahres. Zu erneuerbarer primärer Heizenergie zählen Geothermie, Umweltthermie (Luft/Wasser), Solarthermie, Holz, Biogas sowie sonstige Biomasse.

Berechnung:

Anzahl fertiggestellte Wohngebäude mit erneuerbarer primärer Heizenergie / Anzahl fertiggestellte Wohngebäude insgesamt * 100

SDG 12: Nachhaltigkeit in Konsum und Produktion

Relevante Themen des SDG 12 für deutsche Kommunen zur Sicherstellung nachhaltiger Konsum- und Produktionsmuster sind insbesondere eine nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen, die Verringerung von Nahrungsmittelverschwendung, die Senkung des Abfallaufkommens, die Motivation von Unternehmen zu nachhaltigem Handeln und die Förderung einer nachhaltigen öffentlichen Beschaffung.

Folgende Unterziele des SDG 12 sind für deutsche Kommunen relevant und bereits durch Indikatoren abgedeckt:

12.1 Den Zehnjahres-Programmrahmen für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster umsetzen

Fairtrade-Schools

Der Indikator gibt den Anteil der Fairtrade-Schools an allen Stuttgarter Schulen an. Die Kampagne der „Fairtrade-Schools“ bietet Schulen die Möglichkeit, das Thema Fairer Handel in den Schulalltag zu integrieren, und schafft bei den Schülerinnen und Schülern ein Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung. Um Teil der Kampagne zu werden, müssen Schulen fünf Kriterien erfüllen, die faires Handeln und Engagement auf verschiedenen Ebenen widerspiegeln. Darüber hinaus unterstützt die Kampagne die Schulen bei der Entwicklung lokaler Projekte zur Verbreitung von Informationen über fairen Handel.

Berechnung:

Anzahl Fairtrade-Schools / Anzahl Schulen insgesamt * 100

12.5 Erhebliche Verringerung des Abfallaufkommens

Abfallmenge – gesamt

Der Indikator Abfallmenge beschränkt sich auf die häuslichen Abfälle und berücksichtigt betriebliche Abfälle nicht. Für die Berechnung des kommunalen Abfallaufkommens in Kilogramm pro Einwohnerin und Einwohner werden die gesammelten Mengen an Haus- und Sperrabfall, Grün- und Bioabfall sowie alle weiteren getrennt erfassten Wertstoffe (u. a. Altpapier, Altglas, Leichtverpackungen, E-Schrott) erhoben. In der Auswertung nicht berücksichtigt sind die separat erfassten Gewerbe- und Baustellenabfälle, die zwar dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger überlassen werden können, aber grundsätzlich keiner unmittelbaren, kommunalen Überlassungspflicht unterliegen. Sie sind daher nicht unmittelbar zu den häuslichen Abfällen beziehungsweise den unter kommunaler Regie erfassten Pro-Kopf-Abfallmengen zu zählen. Dagegen werden die durch die kommunale Schadstoffsammlung erfassten Problemabfälle den Rest- und Sperrabfällen hinzugerechnet. Der Indikator bildet die pro Jahr anfallende Menge an Abfällen in Bezug auf die Einwohnerzahl Stuttgarts ab. Der Wertstoffanteil weist den Anteil weiterverwertbarer Stoffe im Abfall aus.

Berechnung:

Gesamtmenge Abfälle in kg / Einwohnerzahl

Menge Wertstoffe, Grün- und Bioabfälle in kg / Gesamtmenge Abfälle in kg * 100

12.6 Ermutigung von Unternehmen zur Einführung nachhaltiger Verfahren und zur Nachhaltigkeitsberichterstattung

EMAS-zertifizierte Standorte

Das Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) ist ein europäisches Zertifizierungssystem, um die Umweltverträglichkeit von Betrieben zu prüfen. Dabei verpflichten sich Betriebe, den Energie- und Ressourceneinsatz – über die gesetzlichen Vorgaben hinaus – ökologisch auszurichten. Regelmäßige Berichtspflichten und Prüfungen durch staatlich beaufsichtigte Umweltgutachterinnen und -gutachter gehören ebenfalls zum Anforderungsprofil. Die EMAS-Zertifizierung bildet umweltverträgliche Betriebsabläufe zuverlässig ab. Allerdings können sich auch unzertifizierte Betriebe an Umweltkriterien ausrichten, die so den Aufwand einer Zertifizierung umgehen. Die Anzahl der umweltorientiert arbeitenden Betriebsstandorte wird somit unterschätzt. Die EMAS-Zertifizierung erfolgt für Betriebsstandorte. Die Anzahl der EMAS-Standorte bezieht sich auf das Postleitzahlengebiet von Stuttgart (PLZ 70xxx). Da die Gesamtzahl von Betriebsstandorten in der Landeshauptstadt Stuttgart nicht bekannt ist, kann ein prozentualer Anteil der EMAS-Standorte nicht ermittelt werden. Die Daten für die einzelnen Jahre sind nur näherungsweise zu verstehen, da im Laufe eines Jahres Zertifikate hinzukommen oder auslaufen können.

Berechnung:

Anzahl EMAS-zertifizierte Standorte

Umweltschutzinvestitionen im Produzierenden Gewerbe

Umweltschutzinvestitionen im produzierenden Gewerbe sind eine wichtige Messgröße für die Anstrengungen der Unternehmen und Betriebe zur Verbesserung der Umweltverträglichkeit ihrer Produktion. Als Produzierendes Gewerbe werden Bergbau, Energiewirtschaft, Verarbeitendes Gewerbe sowie das Baugewerbe bezeichnet. Investitionen in Anlagen, die zur Verringerung, Vermeidung oder Beseitigung von Emissionen in die Umwelt beitragen oder eine schonendere Nutzung der Ressourcen ermöglichen, werden als Umweltschutzinvestitionen bezeichnet. Diese werden in fünf Bereiche aufgeteilt: Abwasserwirtschaft, Klimaschutz, Luftreinhaltung, Abfallwirtschaft sowie Lärm- und Erschütterungsschutz, Arten- und Landschaftsschutz und Schutz und Sanierung von Boden, Grund- und Oberflächenwasser.

Berechnung:

Umweltschutzinvestitionen im Produzierenden Gewerbe

nach Umweltbereichen in Mio. Euro

12.7 Förderung nachhaltiger Verfahren im öffentlichen Beschaffungswesen

Nachhaltige Beschaffungsverfahren